"Во второй половине XIX века Санкт-Петербург превратился в один из крупнейших индустриальных центов Российской Империи, стал местом притяжения технических идей, местом создания новых отраслей российской промышленности."

По ряду причин – архаичный социальный строй, предпринимательская пассивность имущих классов, косность царского чиновничества, отсутствие материальной поддержки частной инициативы – российская промышленность в своем развитии всегда отставала от промышленности передовых стран Европы и США. Тем более важными кажутся отдельные успехи наших соотечественников, достигнутые в различных областях теоретической науки и практической деятельности.

Воздухоплавание пришло в Россию из Франции еще в XVIII веке. Страна имела все шансы пойти в ногу со временем, однако указ Екатерины II о запрете запуска воздушных шаров, изданный в 1784 году, лишил империю одной из перспектив развития и стал причиной хронического отставания России в деле освоения воздушного пространства.

Весь XIX век прошел «вхолостую». Отдельные опыты с коммерческими полетами не меняли общей картины. В важнейшем из всех дел – в военном деле – аэростаты не применялись, ни в Крымскую, ни в Балканскую кампании русские воздухоплаватели не поднимались над землей. Соответственно, не велось в России производства оболочек аэростатов и газонаполнительных станций. Лишь положительный опыт применения воздушных шаров в ряде зарубежных конфликтов – Гражданской войне в США, во время Франко-Прусской войны – позволил русским военным настойчиво испрашивать у власте финансирования для развития отечественного воздухоплавания.

16 февраля 1885 года была сформирована кадровая команда военных воздухоплавателей численностью 22 человека, которую разместили на бывшем артиллерийском полигоне «Волково поле». 22 апреля 1887 года команда была переименована в Учебный кадровый воздухоплавательный парк (УВП), штат вырос до 94 человек. Наполнение оболочек аэростатов производилось на расположенном неподалеку Газовом заводе.

Деятельность УВП до 1917 года неразрывно связана с именем Александра Матвеевича Кованько, командира Учебного воздухоплавательного парка. Трудами Кованько и его подчиненных УВП был оборудован шаровой и сетевой мастерскими, учебными голубиными и метеорологическими станциями, фотографическим павильоном. В распоряжении парка имелись механические мастерские, лаборатории и другие подсобные службы. Из всего многообразия воздухоплавательного оборудования в УВП не наладили только производство лака для покрытия оболочек шаров, хотя над ним долгое время работал офицер парка Б.П. Яблочков, сын знаменитого электротехника. УВП стал первым отечественным предприятием, изготовлявшим воздухоплавательный оборудование. Офицеры УВП создали или приспособили к целям аэронавтики различные научные измерительные приборы: барометры, термометры, актинометры, теодолиты…

В 1910 году УВП был переформирован в Офицерскую Воздухоплавательную школу (ОВШ) с авиационным и воздухоплавательным отделениями.

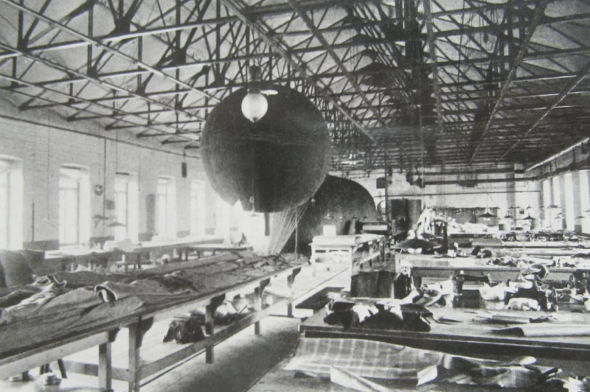

Материальная часть русского военного воздухоплавания развивалась под сильным французским влиянием. Фирмы Г. Иона и Л. Годара поставляли в Россию образцы газодобывательных аппаратов, лебедок и аэростатов. Постепенно к выпуску аэростатов и дирижаблей начали подключаться отечественные предприятия – Товарищество Российско-Американской резиновой мануфактуры ТРАРМ (с 1908 года торговая марка “Треугольник”), Ижорский завод.

Мастерская по изготовлению оболочек для воздушных шаров Товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры (”Треугольник”). 1910 г.

Мастерская по изготовлению оболочек для воздушных шаров Товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры (”Треугольник”). 1910 г.

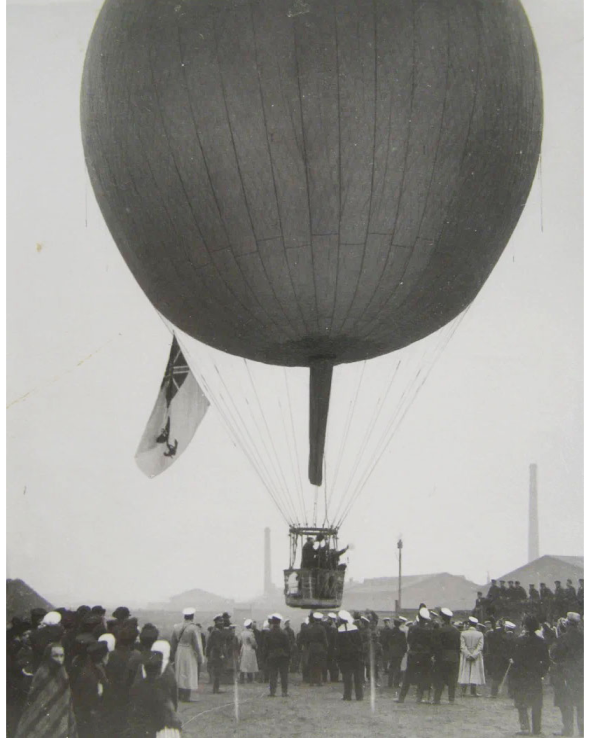

Группа членов Императорского всероссийского воздухоплавательного общества у гондолы воздушного шара на фоне построек Газового завода. 1911 г.

Группа членов Императорского всероссийского воздухоплавательного общества у гондолы воздушного шара на фоне построек Газового завода. 1911 г.

Заседание международного комитета воздухоплавания в помещении Офицерской Воздухоплавательной школы. 1911 г.

Заседание международного комитета воздухоплавания в помещении Офицерской Воздухоплавательной школы. 1911 г.

Показательный полет воздушного шара во время съеза воздухоплавателей. 1904 г.

Показательный полет воздушного шара во время съеза воздухоплавателей. 1904 г.

“Кооперация с зарубежными фирмами велась относительно успешно только в условиях спокойной и благоприятной для России международной обстановки.”

Раскройщицы оболочек для аэростатов. Компания “ТРАРМ” (“Треугольник”), 1911 г.

Раскройщицы оболочек для аэростатов. Компания “ТРАРМ” (“Треугольник”), 1911 г.

Выставочный стенд компании “ТРАРМ” на Первой международной воздухоплавательной выставке в Михайловском манеже. 1911 г.

Выставочный стенд компании “ТРАРМ” на Первой международной воздухоплавательной выставке в Михайловском манеже. 1911 г.

Кооперация с зарубежными фирмами велась относительно успешно только в условиях спокойной и благоприятной для России международной обстановки. Малейшие колебания внешнеполитических курсов переменчивых союзников, готовых в любой момент превратиться в противников, вели к срывам контрактов, потерям времени и финансов. Но, не смотря на все трудности, изделия отечественных предприятий доходили до конечного потребителя. Так, с 1906 года моторные лебедки для привязных воздушных шаров начали изготавливаться в России под двигатели петербургского завода «Лесснер».

До 1917 года на петербургских предприятиях были построены:

1. Дирижабль «Учебный» (1908 г, УВП)

2. Дирижабль «Голубь» (1910, Ижорский завод)

3. Дирижабль «Кречет» (1910, проект комиссии Главного инженерного управления под руководством профессора Военно-инженерной академии генерала Н.Л. Кирпичева, производился по кооперации:

– Моторы. Первоначально заказаны заводу Лесснера в Петербурге, однако завод с заказом не справился и два двигателя автомобильного типа к октябрю 1908 г. изготовил французский завод «Panhard-Levassor» (Панар-Левассор).

– Оболочка – завод «Треугольник».

– Платформа и гондола – московский завод «Дукс»

– Четырехлопастные пропеллеры из орехового дерева – Первое российское товарищество воздухоплавания в Петербурге.

– Передача к винтам и установка мотора в гондоле – завод И.А. Семенова (в советское время называвшийся «Ленполиграфмаш»), под руководством военных инженеров.

– Добыча водорода и нагнетание его в металлические баллоны – Ижорский завод и Содовый завод Южно-Русского общества.

4. Дирижабль «Сокол» (1912, Ижорский завод»)

5. Дирижабль «Альбатрос» (1912, Ижорский завод»)

6. Дирижабль «Кобчик» (1912, «Дюфлон», Константинович и Ко, иначе – завод «ДеКа»; в советское время назывался «Электрик»)

7. Дирижабль «Воздушный крейсер» (1915, Ижорский завод, не достроен)

8. Дирижабль «Гигант» (1914, Балтийский завод)

Сборка гондолы стратостата на заводе им. Сталина (Металлическом заводе), 1934 г.

Сборка гондолы стратостата на заводе им. Сталина (Металлическом заводе), 1934 г.

Пошивочный цех компании ТРАРМ, 1911 г.

Пошивочный цех компании ТРАРМ, 1911 г.

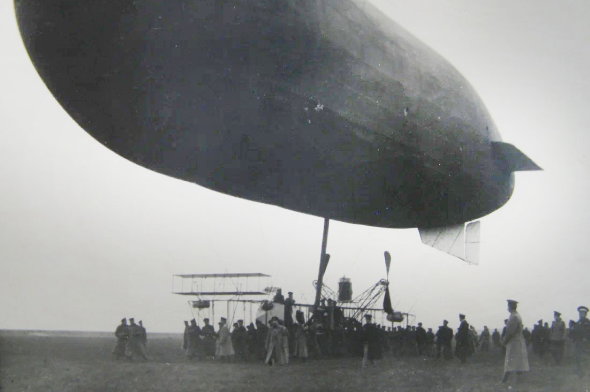

Дирижабль “Голубь”, изготовленный на Ижорском заводе в 1910 г.

Дирижабль “Голубь”, изготовленный на Ижорском заводе в 1910 г.

После октябрьского переворота 1917 года и прихода к власти большевиков, А.М. Кованько оставался на своем посту вплоть до сентября 1918 года, когда вышел в отставку по болезни, в 1919 году родственники вывезли тяжелобольного генерала в Одессу, где 20 апреля этого же года он скончался.

1 апреля 1918 года школа получила название: «Социалистическая школа воздухоплавания», в том же году переименована в «Петроградские советские воздухоплавательные курсы», а с августа 1920 года — в «Высшую военную воздухоплавательную школу» (всё это время базировалась на Волковом поле).

Разрыв экономических связей с «западом» привел к прекращению поставок необходимых для постройки дирижаблей материалов – алюминия из САСШ, силиколя (сырьё для выработки водорода) из Франции, торосов из Швеции. Удалось восстановить производство только некоторых предметов вооружения, изготовление которых наладили на русских заводах в годы Мировой войны. Государственный завод резиновой промышленности №1 (бывшие баллонные мастерские завода «Треугольник») выпускал аэростаты типа «Како» (Caquot, назван по имени изобретателя – французского офицера), Адмиралтейский завод и воздухоплавательная школа – лебедки и автолебедки, завод «ДеКа» – силикозаводы (газодобывательные установки), завод «Центромедь» – алюминий в чушках (из лома). Добыча водорода производилась не только газогенераторами, но и централизованно, на Ижорском заводе и заводе «Салолин».

В 1923 году усилиями Высшей военно-воздухоплавательной школы был построен дирижабль «VI Октябрь», его оболочка объемом 1700 м. куб. была сшита из старых оболочек привязных аэростатов, применявшихся в годы Первой мировой войны. В дальнейшем выпуск сферических аэростатов был продолжен на комбинате «Красный Треугольник», а также на московском заводе «Каучук» и подмосковном «Дирижаблестрой» (Долгопрудный).

В 1926 году Высшая военная воздухоплавательная школа была расформирована, однако работы по испытанию новой техники на Волковом поле продолжились. Несмотря на то, что центром советского дирижаблестроения в межвоенный период стал подмосковный Долгопрудный, несколько разработок появилось и в Ленинграде.

1. Дирижабль СССР-В1 (1931, Волково поле)

2. Стратостат «ОСОАВИАХИМ-1» (1934, завод им. Сталина)

3. Стратостат «ОСОАВИАХИМ-2» (1940)

Стратостат в процессе испытаний. 1934 г.

Стратостат в процессе испытаний. 1934 г.

"Повышение высоты полетов, сначала до субстратосферных (до 10 км), а затем и до стратосферных, привело к необходимости создания высотных костюмов – скафандров."

Первый в СССР высотный скафандр спроектировал инженер Ленинградского учебного комбината ГВФ Евгений Ефимович Чертовский в 1931 году, и продолжал разработку новых моделей вплоть до начала Великой Отечественной войны. Производственной базой служил завод имени Матвеева на проспекте Огородникова (Рижский проспект). Также Чертовский принимал участие и в создании стратостатов.

Привязной аэростат противовоздушной обороны и переносной газгольдер на Марсовом поле

Привязной аэростат противовоздушной обороны и переносной газгольдер на Марсовом поле

Выпуск оболочек аэростатов, близких к типу «Како», продолжался на заводах «Треугольник» и в годы Великой Отечественной войны. Аэростаты заграждения использовались войсками противовоздушной обороны.

Поднятые на высоту около 5 километров, они своими привязными тросами и закрепленными на тросах минами создавали угрозу для пролетов вражеских бомбардировщиков, не позволяя им вести прицельное бомбометание с малых высот. На аэростатах службы артиллерийской разведки поднимались в небо корректировщики огня в ходе контрбатарейной борьбы.

Привязной аэростат стал одним из символов блокадного Ленинграда.

Позиция привязного аэростата на площади Ломоносова

Позиция привязного аэростата на площади Ломоносова