Корабелы 1940-x

Часть 1

Петербург-Ленинград

– морская столица

России

Петербург-Ленинград – морская столица России. Не только потому, что он город-«порт», но и потому, что он город-«верфь». К началу XX века количество судостроительных предприятий по берегам Невы измерялось десятками. Послереволюционный кризис промышленности нанёс градообразующей отрасли тяжелейший удар, но необходимость торговать и воевать, актуальная при любой власти, заставила большевиков восстанавливать ими же разрушенное. Хотя, забегая вперед, следует отметить, что, в отличие от царской России, СССР, не смотря на все приложенные усилия, в итоге так и не смог построить ни одного линкора…

Но сегодня разговор не о линкорах, а о людях, которые всё же строили – и линкоры, и крейсеры, и эсминцы, и подводные лодки – о «капитанах судостроительной промышленности» 1940-х годов.

Фото: Стапели Балтийского и Адмиралтейского заводов в 1941 г.

Оставшиеся в наследство от «царского режима» судоверфи Ленинграда постепенно были собраны под единым руководством наркомата Судостроительной промышленности (НКСП). К началу Великой Отечественной войны в городе действовало 6 верфей НКСП. Последней, в марте 1941 года, в состав судостроительного наркомата вошла катерная верфь Морпогранохраны – завод № 5 НКВД, предприятие относительно небольшое (2900 человек), располагавшееся на нескольких площадках по берегам Малой Невы и Большой Невки.

Сопоставим с заводом № 5 по численности персонала был «Петрозавод» (завод № 370) на Охте (2700 человек), выпускавший буксиры и тральщики. Промежуточное место между ними и «гигантами судостроительной индустрии» занимал завод № 196 «Судомех» (4500 человек), помимо изготовления трюмных судовых механизмов, в основном – насосов, строивший подводные лодки типов С и М, а также сторожевые ледоколы для НКВД.

Флагманами отрасли были три завода, формировавшие облик морского фасада Петербурга-Ленинграда: завод № 190 им. Жданова («Северная верфь»), завод № 194 им. Марти («Адмиралтейские верфи»), завод № 189 им. Орджоникидзе («Балтийский завод»). На них работало 11.100, 11.700 и 15.000 человек соответственно. Завод им. Жданова был загружен постройкой эсминцев новейших проектов, на стапеле завода им. Марти строился тяжелый крейсер «Кронштадт», завод им. Орджоникидзе был ответственен за постройку линкора «Советский Союз». Разумеется, программа заводов–гигантов не исчерпывалась перечисленными кораблями и отличалась небывалой широтой.

И за каждую задержку в выполнении программы лично отвечал руководитель.

Мы неспроста указали численность персонала каждого из заводов. Управлять предприятием в 15.000 человек трудно, а без предварительной подготовки и долгой практики – невозможно. Руководитель крупного предприятия должен «вырасти», пройдя долгий путь по карьерной лестнице от «младшего командира» до «генерала». В судостроении этапной должностью для будущего директора завода, как правило, являлась должность строителя отдельного корабля. Когда директор перерастал свой завод – он получал в подчинение завод больших размеров или переводился на руководящую должность в наркомат (министерство). По такому принципу строились карьерные траектории большинства директоров ленинградских верфей. И сегодня мы познакомимся с некоторыми из них, положив в качестве начальной даты январь 1940 года.

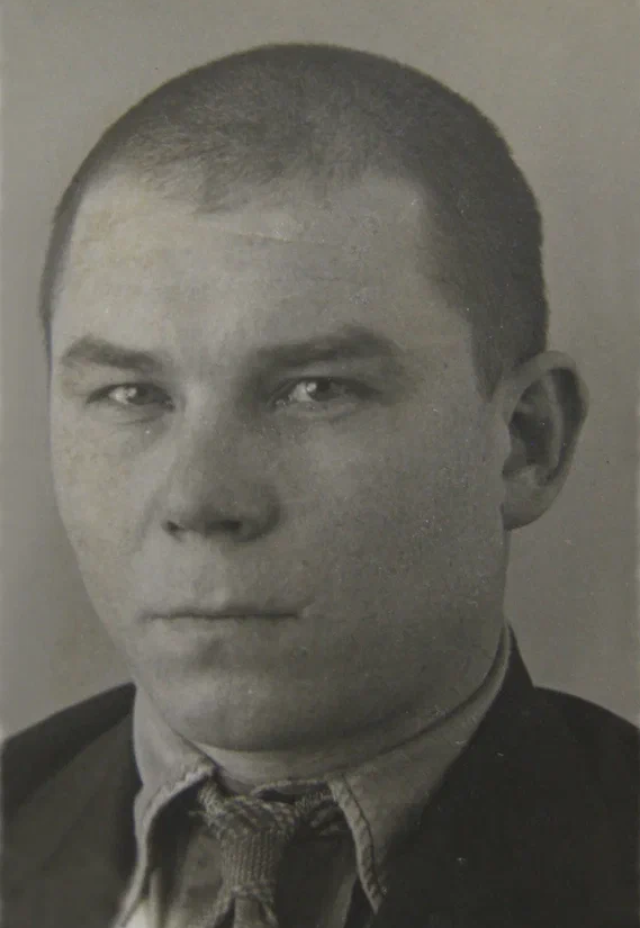

Фото: Евгений Васильевич Товстых

Крупнейшим судостроительным заводом города – Балтийским или № 189 им. Орджоникижзе руководил Евгений Васильевич Товстых (1905-1981). Он окончил Николаевский кораблестроительный институт в 1933 году и начал трудовую деятельность на Балтийском заводе с должности помощника мастера. Еще год отработал мастером, два года – начальником участка, два года – начальником цеха. В октябре 1939 получил назначение на должность директора завода №189, на которой оставался до момента эвакуации в Зеленодольск в октябре 1941 года. Период директорства Е.В. Товстых – один из самых напряженных в истории Балтийского завода, что связано, в первую очередь, со строительством линкора, не говоря уже о заботах первых месяцев войны. В Зеленодольске Е.В. Товстых руководил заводом №340 НКСП, строившем бронекатера и большие охотники. По возвращении в Ленинград, с августа 1945 года, стал ректором Кораблестроительного института, во главе которого оставался 29 лет.

После Е.В. Товстых заводом №189 непродолжительное время (октябрь 1941 -февраль 1942) руководил Иван Георгиевич Миляшкин (1904-1979). Свою трудовую деятельность он начал как шахтёр в Царицынской губернии, пока в 1926 году не поступил в Ленинградское военно-морское инженерное училище. По его окончании в 1931 году три года служил механиком бригады подводных лодок на Балтике, затем еще три года был строителем подводных лодок на заводе им. Марти. В 1937 году был командирован в Николаев, где через два года занял пост директора завода № 200. В Ленинград И.Г. Миляшкин вернулся в сентябре 1939 года на должность директора завода №190 им. Жданова, на которой и встретил войну. Завод им. Жданова оказался самой близкорасположенной к линии фронта верфью, подвергавшейся регулярным обстрелам со стороны Урицка и Стрельны. Часть производств завода осенью-зимой 1941 года переместили в порядке «внутренней эвакуации» на площадку завода № 181 «Двигатель» на набережной Фокина (неподалёку от нынешней гостиницы «Ленинград»).

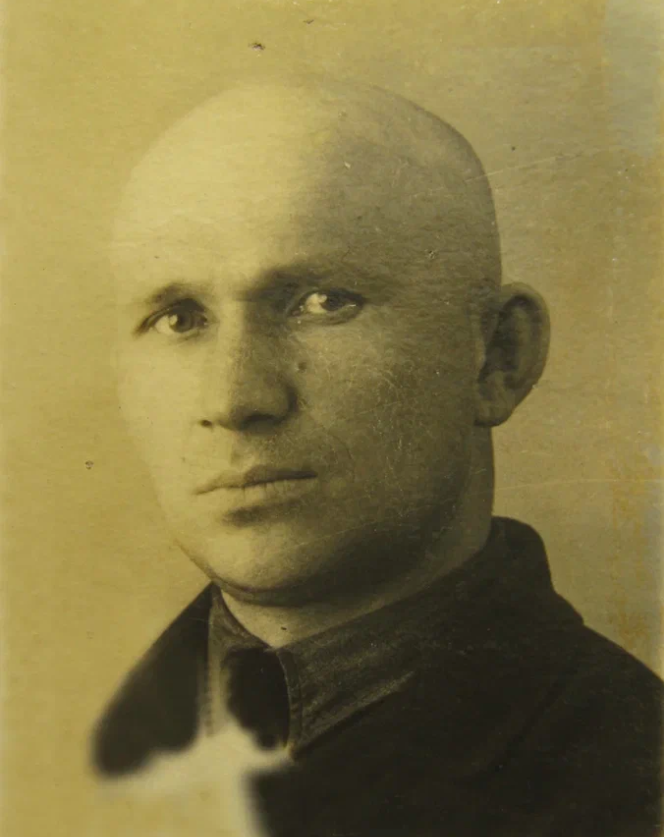

Фото: Иван Георгиевич Миляшкин

И.Г. Миляшкин обладал твердым характером, был смел и способен выступать против необдуманных решений руководителей ленинградского горкома, взявшего на себя руководство промышленностью, перечить первым лицам в партийной иерархии. Как правило, такие люди становились жертвами «подковёрной борьбы», однако Ивану Георгиевичу была уготована иная судьба – в феврале 1942 года его сделали заместителем наркома судостроительной промышленности, и оставался он на этом посту до конца войны.

А новым директором Балтийского завода стал главный инженер предприятия Владимир Семенович Боженко (1902-1970). Работать на заводе он начал в 1926 году рабочим-слесарем, уже будучи при этом выпускником Политехнического института. К должности строителя шёл 11 лет, и именно Боженко стал ответственным сдатчиком крейсера «Киров» в 1938 году, после чего был назначен главным инженером завода №189. В июне 1944 года за систематическое невыполнение плана был перемещен с должности директора обратно на должность главного инженера, на которой, с небольшим перерывом, проработал до 1950 года.

Фото: Владимир Семенович Боженко

Последним директором Балтийского завода военного времени стал Николай Яковлевич Оленников (1904 г.р.). В судостроении он начал работать с 1930 года, перейдя с должности мастера завода «Новый Строитель» на должность начальника цеха завода №196. С 1934 по 1938 год учился в промакадемии им. Сталина, вернулся на завод «Судомех» главным инженером. В августе 1940 г. занял должность директора завода. В этот период завод был загружен программой строительства подводных лодок, отрабатывалась на нем и экспериментальная конструкция лодки с единым двигателем. С началом войны недостроенные ПЛ были эвакуированы на «внутренний водный бассейн», а завод № 196 переведён на выпуск фронтовой продукции. В марте 1942 года последовало назначение Н.Я. Оленникова директором завода № 194, строившего в тот период, совместно с Балтийским заводом, сухогрузные баржи для Ладожского озера в бухте Гольцмана. Наконец, в июне 1944 года Н.Я. Оленников был призван выводить Балтийский завод «из прорыва». На должности его директора он оставался до мая 1946 года.

Итак, крупнейшим кораблестроительным заводом Ленинграда в 1940-1945 годах успели поруководить 4 человека, двое из них были коренными «Балтийцами», двое пришли с заводов им. Жданова и им. Марти.

Фото: Николай Яковлевич Оленников

На начало 1940 года директором завода №194 им. Марти был Николай Георгиевич Барабанов (1893-1941), человек «политически малограмотный, но хороший производственник», чей карьерный рост начался в конце 1920-х годов в системе промкооперации. В середине 1931 года, по решению горкома ВКП(б), он стал директором завода «Судомех» («Нового Адмиралтейства»), лежащего почти в руинах. Его талант хозяйственника очень пригодился в деле восстановления завода – Н.Г. Барабанов выступал скорее в роли главного строителя зданий и сооружений, нежели кораблей и судовых механизмов. Успешная в целом работа Барабанова послужила залогом его дальнейшего продвижения по служебной лестнице – в декабре 1938 г. его назначают директором завода им. Марти. Завод №194 имел едва ли не самую странную производственную программу, строя одновременно и крейсера, и подводные лодки и торпедные катера. В декабре 1939 года на большом стапеле завода был заложен тяжелый (линейный) крейсер пр. 68 «Кронштадт» – корабль столь же сложный и трудоемкий, как и линкор «Советский Союз». К сожалению, в мае 1941 года Н.Г. Барабанов скоропостижно скончался. Его место занял главный строитель крейсера «Кронштадт» В.Н. Лебедев.

Фото: Николай Георгиевич Барабанов

Владимир Николаевич Лебедев (1902 г.р.) начал работу на Адмиралтейском заводе в 1927 году простым плотником и за 12 лет дорос до должности строителя. Строитель – одна из самых нервных должностей в судостроении. Фактически строитель – отец и мать корабля, несущий полную ответственность и за срыв сроков сдачи, и за качество работ.

В должности директора В.Н. Лебедев пробыл меньше года, с мая 1941 по апрель 1942 года, Но это были, пожалуй, самые трудные месяцы в истории завода. Одновременно велись: эвакуация части недостроенных кораблей и оборудования, ремонт поврежденных и достройка новых кораблей, переход на выпуск вооружения (минометов, боеприпасов), освоение производства деталей танка КВ.

Пока не получил назначение на другой завод. Весной 1942 года Лебедев организовывал производство минометов на филиале завода вне блокадного кольца, в Сясьстрое.

Фото: Владимир Николаевич Лебедев

В марте 1942 г. на смену В.Н. Лебедеву пришел бывший директор завода №196 Н. Я. Оленников (до июня 1944 г.), а после его перевода на завод №189 директором завода № 194 стал Павел Петрович Перовский (1902-1984). Будучи корабелом по образованию (незаконченному высшему), он успел поработать во множестве не связанных с судостроением областей – был членом президиума союза промысловой кооперации, начальником мобилизационного отдела на машиностроительном заводе им. Макса Гельца, директором ленинградского Электротехнического завода. В 1936 году был назначен начальником «Главречпрома» в Москве, в 1939 – директором завода «Красное Сормово» в Горьком, в 1940 году возвратился в Москву на должность начальника 4-го главного управления НКСП. С 1941 по 1944 год руководил московским заводом № 445, затем стал заместителем начальника производственного отдела наркомата минометного вооружения.

Фото: Павел Петрович Перовский

И вот, в июне 1944 года последовало его назначение на должность директора второго по величине ленинградского судостроительного завода. С чем связано такое странное кадровое решение – не вполне понятно, но, тем не менее, на своём посту П.П. Петровский проработал до конца 1948 года.

Завод им. Жданова и Кировский завод в объективе немецких наблюдателей

Материалы представлены:

ЦГАИПД СПб, ЦГАКФФД СПб,

сетевые ресурсы